“还记得2008年4月,第一次走入当时还能领纸质票的陕西历史博物馆,(我仍然清晰地记得,第一次领的陕历博门票封面是‘舞马衔杯壶纹银壶’),滋养出一颗热爱文博的种子,此后,感谢母校西北政法大学雁塔校区便利的交通位置,大学四年期间和同学朋友去过50+次陕历博(至今参观总数已达90+),陕历博在文博圈纵然有很多不尽如人意的地方,但之于我,它是赋予我文博启蒙和内驱力的加持的圣殿……”

这是4月14日,一位陕西历史博物馆的“超级粉丝”——文博爱好者王立(网名行者无疆)在他36岁生日这天,完成了第95次陕历博参观后,发在个人朋友圈的一段文字,也让我们了解了这段历时17年的文化之约。

一张门票的爱好启蒙

2008年春,学生王立握着印有“鎏金舞马衔杯纹银壶”的纸质门票首次踏入陕历博,就是这件盛唐珍品点燃了他的文博热情。“第一眼看到它,就被深深地吸引了,这种多元文化基因的融合,正是唐代开放包容精神的缩影,也让我通过它仿佛一眼看尽了大唐兴衰”。从此,王立开始了从“看热闹”到“看门道”的文博体验。

博物馆教育的生动范本

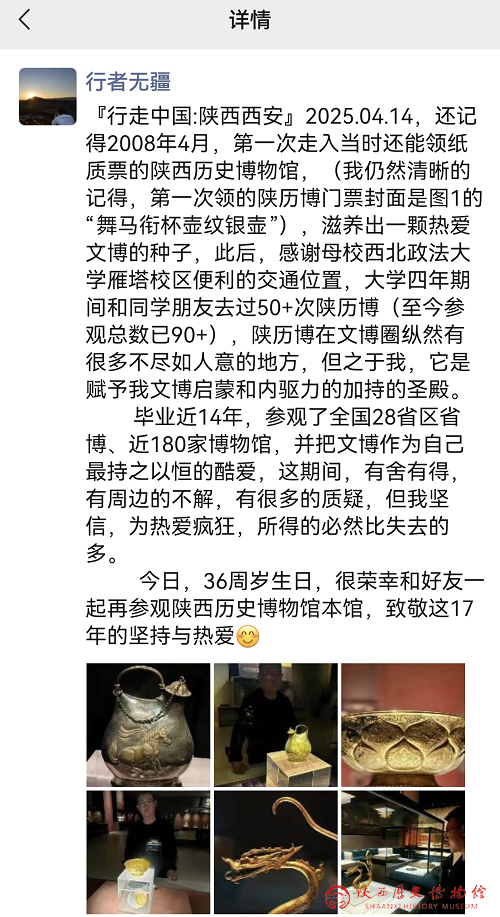

“陕历博的展陈逻辑特别适合打基础,系统性的展陈脉络和丰富的馆藏珍品,可以为参观者构建起中国历史文化的认知框架”。王立尤其对何家村窖藏喜爱有加:“何家村展厅里的鸳鸯莲瓣纹金碗、鎏金舞马衔杯纹银壶、赤金走龙、镶金兽首玛瑙杯、葡萄花鸟纹银香囊组成了‘国宝中轴线,是非常生动的博物馆教育的范本’”。

与陕历博共同成长

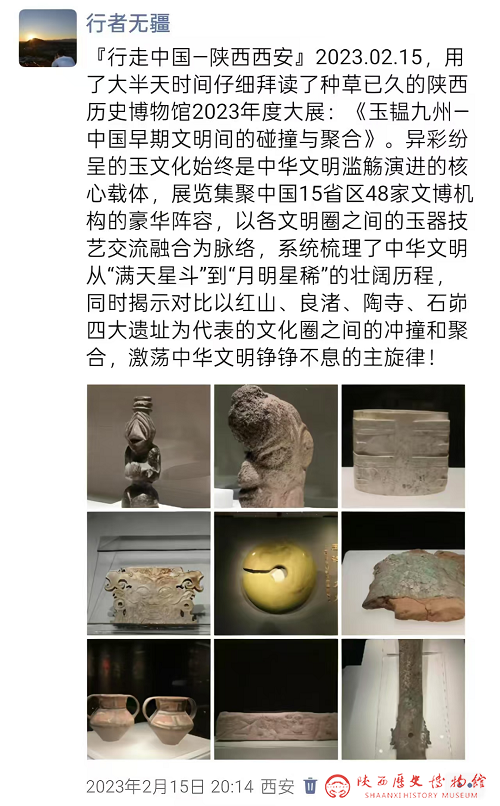

从传统纸质门票到智能化电子预约,从单一人工讲解到多媒体导览系统的迭代更新,王立95次参观陕历博的历程,真实记录着陕西历史博物馆常设展览的发展“年轮”:2010年“大唐遗宝——何家村窖藏出土文物展”惊艳亮相;2011年“唐代壁画珍品馆”盛大开放;2018年《陕西古代文明》基本陈列展厅优化改造;2022年“大唐遗宝——何家村窖藏出土文物展”全面升级;2024年“壁上丹青 盛唐气象——唐韩休墓壁画考古发掘与保护展”创新呈现;同年陕历博秦汉馆的全面开放……这些凸显陕历博藏品特色和研究优势的展览共同构建起了陕历博多维度、立体化的常设展览体系。值得一提的是,近年来推出的云展览,突破了时空限制,满足了公众多元的文化需求。

博物馆发展的公众注脚

作为拥有17年文博探馆经验的资深爱好者,王立说:“博物馆是经济社会中的重要文化业态,不仅承担着文物收藏与展示功能,更需要全社会共同参与建设——既需要观众的文明素养与求知热情,也需要馆方的教育推广和服务提升,更离不开媒体、公众之间的良性互动。”

陕历博作为文化服务窗口单位,一直在努力提升接待服务能力,努力达成公众需求和公共文化服务的同频共振。2025年4月1日起,陕历博通过取消闭馆日、延长开放时间、增加日参观预约数量等一系列举措,以优化接待能力和服务水平。下一步,陕历博还将继续通过更新场馆设备、优化游客参观动线等措施,进一步提升公众体验感。王立对博物馆的期盼也正是博物馆努力的方向,他正和万千公众一同见证着陕历博将“文博热”转化为文化消费动能,打造文化遗产活化利用的“陕西范式”。(投稿部门:党政办公室;撰稿人:卢文卓;审核人:李博雅)