中原文明 华夏之光——中华文明起源展

2011年6月20日

陕西历史博物馆

2011年6月20日“中原文明 华夏之光—中华文明起源展”隆重开幕。此次展览由国家文物局、科技部和陕西省人民政府主办,陕西省文物局协办,陕西历史博物馆承办,旨在促使中华文明探源工程最新研究成果快速社会化。

中华文明探源工程起自2001年,由科技部和国家文物局等有关部委组织实施,多学科联合攻关,目的在于充分揭示早期中华文明的丰富内涵和辉煌成就,回答中华文明形成的时间、地域、过程、原因和机制等问题。在此基础上,扩展视野,探讨中华文明与周边地区文明化进程的互动关系,进而通过与世界其他古文明的比较研究,总结早期中华文明的特点及其在人类文明发展史上的地位。至2008年底,已经实施了“中华文明探源工程预研究”、“中华文明探源工程(一)”和“中华文明探源工程(二)”三个阶段的研究。

2009年,国家文物局会同有关部门在京举办了“早期中国——中华文明起源展”,2011年5月18日国家文物局、科技部与辽宁省政府在辽宁博物馆联合举办“辽河寻根 文明溯源——中华文明起源展”,以展览形式向社会公众宣传、展示中华文明的起源历程,在整体介绍中华文明起源研究的同时,有重点地介绍早期文明相关地域的发展历程,通过展览进一步告诉大家,多元中存在着相互关联,即多元一体,从多元走向统一,统一中又有多元,是中华文明的活力和魅力所在。

以关中、晋南、豫西为中心的中原地区是中华文明探源工程的重点地区之一,这里地理位置优越,农作物种植制度多元化,善于吸纳各种有利文化因素,被认为是中国文化发展的核心地区。中华文明探源工程在中原地区(包括豫中西、豫北冀南、晋南、陕西关中在内)以河南嵩山地区和山西襄汾陶寺为重点, 找寻中国早期文明形成过程中“多元中有统一、统一中有多元”的内在规律。

“中原文明 华夏之光—中华文明起源展”着重展现中原地区在中国早期文明中的核心地位,探索中华文明之花首开中原的动态发展过程,着力表现中原地区在中华民族悠久灿烂、多元并蓄的文化发展史中所做出的重要贡献。陕西作为中原地区的有机组成部分和中华文明的主要源头之一,史前文化自成系列,且与周边文化关系密切,例如,老官台文化(距今8000-7000年)、仰韶文化(距今7000-5000年)、龙山文化(距今5000-4000年)、客省庄文化,与河南、山西仰韶文化、龙山文化,有着较为密切的关系。还是二里头文化和商文化的重要影响地区。此次展览的举办不仅是对陕西在早期中华文明形成过程中的作用与地位的重新认识,也为陕西考古界提供了展示近年来史前考古新成就的难得机会。

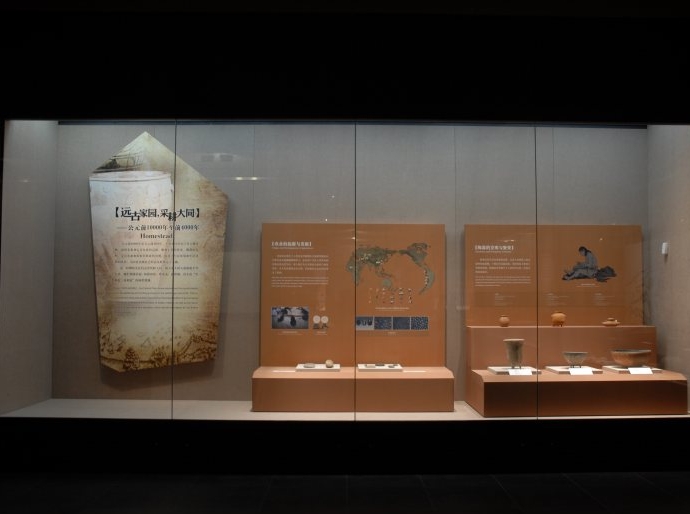

此次展览经过一年多的精心筹备,汇集七省区24家文博单位260余件文物精品,采用多种现代展陈手段,用“远古家园采耕大同”“邦国之路 中原领先”“王朝崛起 辐聚中原”三大部分历时性和共时性地展示中原地区从前仰韶时代(距今9000~7000年)-仰韶文化(距今7000~5000年)-龙山时代(距今5000—4000年)完善的史前文化发展序列及其与周边地区相互作用、相互促进的互动关系。

正是在长期交流与冲突中,中原地区凭借有利的地理位置,优势资源合理配置,最先进入文明社会,从而成为早期中国文明多元一体结构的核心,率先完成了,并最早以夏王朝的建立为标志迈进文明的门槛。

重点文物包括山西襄汾陶寺出土的玉器、彩陶礼器、乐器等,山西芮城清凉寺出土的玉器(玉璧、玉钺、玉环)和彩陶器,河南灵宝西坡墓地出土的玉礼器和陶礼器,登封王城岗和新密古城寨出土的陶礼器,甘肃临潭陈旗磨沟出土的青铜器和金丝,陕西高陵杨官寨出土的大型尖底瓶和彩陶器等,立体地展示了中原地区从古文化向古国、王国的发展历程。